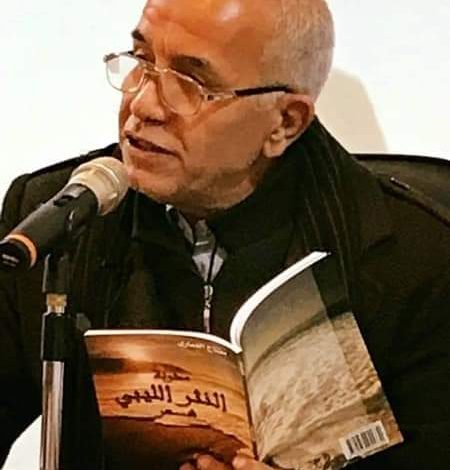

جمعتني الصدفةُ ذات صباح في مقهى مستشفى طرابلس الطبي بالشاعر مفتاح العماري، وكنتُ آنذاك مشغولًا بالبحث عن «صبغة» التصوير الطبي، وبدوره كان العماري يشاركني المعضلة ذاتها، ما جرنا للحديث عن الوضع المزري للمستشفيات، والنجوم التي أصبحت أقرب إلينا من حبة «الأسبرين»، وكان لا بد للحوار مع العماري أن يتجه صوب مفازة الأبدي الشعر، وبدت النقلة فلكية من الصبغة إلى المتنبي والشنفري، ورامبو وبودلير، عبر وثبة من كتاب أحمله معي لـ«تودوروف» عن الأدب، برع الشاعر في استخدامه منصة لحديثه، وتصفحه مبتسمًا ومستمتعًا بشرب «الكابتشينو» وكأنما هو من ذلك يستلذ ويتقوى بتجاهله الساخر لآلامه، حتى لتبدو هامشية أمام فضائه القصيدة التي تتحوَّل فيها فاتورة الوجع إلى لذة حد الجنون.

قال ليَّ العماري في النهاية: «أنا أحبُ القراءة لتودوروف والشكلانيين الروس»، غادرتُ المكان وظلّتْ هذه اللحظات معلقة في ذاكرتي عن شاعر لا تبدو طبيعة تكوينه الأدبي منتمية لاتجاه يساري، أوغيره برغم اشاراته المذكورة، وهو ما تترجمه نصوصه ومقالاته وتجربته في الكتابة بشكل عام .

المخيلة الشعرية لدى العماري اتجهت إلى اقتفاء أثر الوجع الداخلي ليتحوَّل في عصارته النهائية إلى اغتراب آسر، وذاك طابع في جل دواوينه الشعرية والنثرية، فقد بنى النص على إيقاع اغترابي اعتزالي حزين تتصدره استعارة تراثية لها دلالتها في الذاكرة الشعرية العربية، كالشنفري وحنظلة والهمذاني.

نسخة معدلة

يبقى هذا التصدير له ارتباطٌ بالإيقاع العام للحالة الشعرية في مكان وزمان ما، وإن كان الاستعانة بالقصص والأمثلة والحالات الخاصة يولد قدرتنا على التواصل، إلا أن ذلك يتوقف على أسلوب ونوع المحاكاة التي يبقى العماري في صراع معها بغية جرها بين الحين والآخر بعيدًا عن أجواء الانكسار إلى أخرى وسط بين المضحك والمبكي في موازاة شغف «بودلير» بالجمع بين المخيف والمضحك، ولكن في نسخة معدلة تتبنى المزج بدل التقابل، أو التضاد، وهي تروم في النهاية إلى نداءات خفية لها وقع صوفي شفيف يجنح إليها كاستراحة محارب، ثم لا تلبث العودة إلى شجونها ومتكئها الأول.

في ديوان «المقامات» يرتسم السؤال حول ما إذا كان ذلك هروبًا إلى الماضي باستذكار واستحضار دلالات النص التراثي أم هو مَخرَج رمزي لعنفوان، وعفوية الحالة اللحظية للذات من باب الضرورة الفنية، ففي مفتتحه الأول للديوان يقذف بسؤاله المقلق متشبعًا بغواية الترحال لدى الشنفري «كيف أقولني/ والكلام وقف على العارفين بأسراره.. دليني أيتها السماء/ كيف أشعل الحجر الذي خربته العواصف/ تذأبن يا شنفري وأطلق عوائك في المدى»، ولأن الإجابة تطلبت المضي بعيدًا لاستجلابها بشرط قاسٍ، وهو تقمص الحالة الذئبية المرادفة للعزلة العاكسة لتشظي داخلي عميق يناشد صدى ينقذه.

من دوامة الأسئلة

كان السؤال ولازال القوة الدافعة للاغتراب ويستمر مرحلاً في سبعة مقامات تباع، بدءًا بـ«حنظلة» وانتهاءً بـ «اللهب»، ولكنه لا يعلن نهايتها مطلقًا حتى كأن البحثَ عن إجابة يصبح مقصدًا شبيهًا بالأحجية المعلقة في الفراغ يستلزم بقاؤها صيدًا وافرًا من الحكايا المرمزة، ويصبح الاغتراب في حد ذاته اللذة المنشودة، وذلك يشبه القصيدة التي يحلم الشاعر بكتابتها ويكتب طلبًا لها ألف قصيدة ولن يكتبها فهي «القصيدة الحلم» أو «النص الأحجية»، هذه المتوالية أضحت آسرة وجاذبة ومربكة في طبيعتها، يتسرب منها جدل الأمنيات، ومفازة طلب عصي المنال .

الأنثى الرفيق

وإذا كان الشعر في سفر سالف لم يسعفه على رصد ملامح الأفق، فإنه في ديوان «مشية الآسر»، يفصح على أنه الملاذ الرؤوم وهو شيفرة الولوج إلى السر المقدس «المعنى» وموصله إلى شقيق الروح «الأنثى» توأم القصيدة، التي ستكون حاضرة فيه بقوة: «هنا علمني الشعر/ السفر داخل الغرفة/ فصار وطني في لغتي/ كل يوم أربت خياله وأعالج مساميره الصدئة».

ولأن الغربة قاسية بلا رفيق، جاءت الانثى كجزء من معادلة التوازن، باعتبار القصيدة انثى تكونت من رحم الكلمة، والانثى في المقابل قصيدة «شغوفة بالقلق»، وهي لا تبغي مقابلًا فيزيائيًّا بعدما غادرته هي الأخرى لاجئة ومستجيرة بالعشق الذي لا يعترف إلا بناموسه فقط، ولذلك تتوج الاغتراب بثلاث تيمات )القصيدة، الانثى، والذات الشاعرة(، ولكن الانثى أيضًا لا تأتي في النهاية إلا لتمارس أُحجية الحضور، والغياب وتجسدها كائنًا في اقتراب يهب الطمأنينة، وغياب يتحالف ضمنيًا مع القصيدة، ولا تجد الذات الشاعرة بدءًا من استرضائها في نص الغائبة )أنتِ يا مسقط الحلم(.

البطل الغائب

البحثُ عن البطل الغائب، الذي ستأتي به معجزةٌ ما، هو سر الأسئلة المتوشحة بالانكسار، لقد اجتاحتْ عواصف الخيبة خيال الذات العربية بعد نكسة «67»، فسكنت إلى تصوراتها الخاصة ومضت تحاول تخفيف وطأة الصدمة بأمنيات مبطنة بالاستعارات، حيث غاص وجهها الحقيقي بعيدًا في الأعماق وارتفعت للأعلى مجازاتها الخجولة، ومع ذلك تظهر بين الحين والآخر فقاعات تمرد كبروفة إعلان إعادة صياغة خطابها المهزوم «بعد الحرب: قال الجندي الكهل الذي نسميه مجازًا ذئب التذكر : الحرب الشابة التي هبت قبل قليل بمحاذاة القرن الواحد والعشرين كانت بعض أسبابي، أنا الكسيح الفصيح الذي لا يسمع، أو يرى، فمَنْ استمرأ الوقفَ على حواف الهلاك ليقرأ أسئلة ضائعة لرجل ضائع»، والأسئلة الضائعة تكمن عقدتها في إجاباتها المكبلة بأسوار الأيديولوجيا آنذاك، وسترتد مجددًا لتمارس طقوس الاختباء خلف الأقنعة، وهو صراع مرير من الاحتيال الاضطراري لإعادة ترتيب القصيدة المتشظية بفعل الهروب، الذي أوجد بالضرورة إفرازات بديلة من المعالجات وأجواء مغايرة تتجه لتهشيم المعتاد وإزاحة الصورة النمطية للبطل، الذي حتى وإن وجد فسيوضع حتمًا في متاحف الشمع بحكم واقع الثورة الهائلة في خيارات الممكن، أو المتاح.

وبمقدار السماح للغموض بالتمدد يتقدم الوضوح خطوة للأمام في تناوب انطبعت به معظم نصوص العماري، والنص العربي الحداثي عمومًا، وهو في اعتقادي غير خاضع لوجهة نظر محدَّدة، وإنما لعفوية دفق النص ذاته العاكس لرؤى متضاربة

الاتجاهات تتنازع فرض وجودها في النص عبر جر اللغة إلى مربع الطاعة العمياء، والنتيجة «تداعيات سريالية غير منتظمة السياق» يطمح الشاعر إلى التجسير بينها بالرغم من عدم تجانسها «إشارة إلى واقع يحس الشاعر بعدم تلاحمه وترابطه»، تولد عن اغتراب تصومع داخله الشاعر وأصبح له مفرداته المفعمة بالخوف والغرابة.

وهنا يكمن مفتاح السفر المزمن في الخيال، أو السفر في «كسوف شعري/ يجفل خارج السرب/ ليعتور سماء القصيدة/ ويطلق الرؤى»، وستصبح القواميس عاجزة عن تفسير مغزى هذا الاغتراب، كما يذكر «فرويد» ذلك: «لأن اللغة ذاتها تصبح دائمًا غريبة، وأن دورنا أن نبعث الحياة في هذه الجثة التي هي النص، محاولين أن نجعل الغريب مألوفًا»؛ فهل أصبح الغريب مألوفًا لدى العماري؟!، ولن تكون الإجابة بنعم، أو لا، وإنما الإجابة في النص الذي لم يكتبه أو«القصيدة الحلم».

*من كتاب )المرآة والصورة(