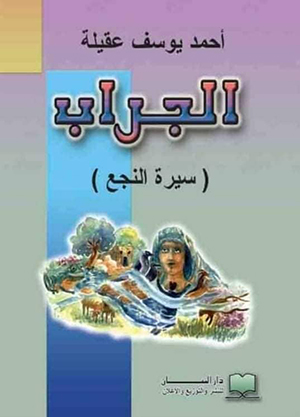

تأمـلات في السرد: تجليات الدهشة في سيرة الجراب

دراسة

مفتاح العماري

تتحقق الكتابة الإبداعية ولاسيما في حقلها السردي عبر ترسيخ علاقتها بمحيطها من انسان وحيوان ونبات. وبظواهر الطبيعة وتجليات طقسها. وفي وقائع الجراب للسارد أحمد يوسف عقيلة، ستتنامى الدهشة باضطراد خلال ثلاثة وتسعين مقطعا قصيرا جاءت بهيئة شذرات كتبت بتقشف؛ لينفتح حكيها منذ الكلمات الأولى على الأرض. يقول: ” في البراري البكر العارية ولدتُ” / “غِب المطر تزدان الأرض بالقميحاء الصفراء الفاقعة”. ولسوف تستمر معنا هذه الثيمة بالتجاور مع الأم والبيت بلغة حميمة ذات حمولة جمالية تثريها استعاراتٌ متقنة؛ تجتاحها غالبا بلاغةُ الصورة بواقعيةٍ فائقة: ” عندما كنت طفلا يحبو.. ولم يتجاوز نظري مدخل البيت بعد.. وجدت تجليات الطبيعة في بيت أمّي.. في زخارف الأروقة.. والهدمة.. والإكليم.. والحوايا.. والشواري.. والمخلاة”. . وهكذا ستحتفظ الأسماء والأشياء على الدوام بتلك القرابة السحرية؛ بحيث يتعذّر هنا تبرئة الواقع مما هو ممكن تخيلا. أي أن الحقيقيّ في هذه التجربة السردية الاستثناء هو من سيتورط في استدراج المتخيل الى حدّ الانصهار تمامًا. هذا ما يحدث في براري الجراب بأوديته وغاباته وجباله. بحيث لم يسلم النهار من طبائع الليل وأطيافه. حيث ما من شيء في سيرة الراوي كنسيج يتداخل مع ذاكرة النجع يمكن عزوه الى الطبيعة وحدها دونما حضور أليف للميتافيزيقا. لأنه مهما حاولنا الزعم، بأن ما ترصده عينُ الطفل حسب كوادر الصور وزواياها يقع ضمنا كعمل تسجيلي وثائقي يتعلق تحديدًا بما تحتمله حياةُ البادية في الجبل الأخضر من حكايات؛ سيظلّ دونما ريب محض ادعاء. طالما ليس بوسع ذاكرة السارد في الجراب التنصل من غواية الشعرية واضفاء لمسات مطمئنة لترتيق كل ما يشي بالقبح ويهدّد بتفشي الوحشية، لحظة أن يتغوّل الانسان ويمسي عدوًا. ليس لأخيه وحسب؛ بل لنفسه، وللطبيعة ذاتها التي وهبته من نعمها. . يشير العنوان الفرعي للكتاب بوصفه سيرة للنجع. لكن خلافا لما يمكن توقعه في منطق السيرة كسياق تراكمي للحدث؛ لا يقدم تسلسلا زمنيا لحياة كاملة وانّما يتعمّد اختزالها في التقاط المؤثر في بناء وجدانها. أي لا يتورّط في تتبع مسار زمني يخضع لمنطق العلم، بقدر ما يستجيب لما هو حيّ وفاعل في الذاكرة. فتداعيات التنقّل من البحث عن الترفاس، واصطياد اليرابيع، الى الرعي، والحصاد، والعلاقة بالقطط والجراء والخراف، ورصد وقائع الأعراس والمآتم، ومشاهد سقوط المطر وفيضان الأودية. ولقطة وقوع الجعل( بو درنه) في قصعة الرز، وما ينذر به تربّص طائر العقاب للأرانب والجديان وصغار الخراف من مصائر دامية. لهو عالم بقدر ما يفيض بالبساطة؛ لكنه في الوقت نفسه يعج بحشد من المفارقات الدامية.

لعل الانطباع الأكثر رسوخًا الذي غمرني في أثناء قراءتي لمحتويات ” الجراب ” بوصفه منجزًا أدبيًا له بصمته الخاصة به في تعزيز الهوية، أنني ومنذ البدء قد استسلمت تماما لسحر الحكي، لحظة أن وجدت نفسي إزاء صنف أصيل من حفريات الكتابة السردية، في أكثر براعتها الجمالية تكثيفا وايجازا وتفوقا. وأنني من جهة أخرى سوف العن الحظ العاثر عندما تظهر هكذا مغامرات سردية متفوقة في بيئة تكن خصومة تاريخية للقراءة، تزدري الأدب وتهمل شأن صانعيه.

ولربما هذا القبح العام هو ما حاول الكاتب معالجته في نسيج الجراب. فثمة دائما مساع حثيثة للاستدراك. بحيث لا تفلت الصورة البشعة في نهاية المطاف من دون أن تخضع لشيء من الفلترة وتجميل تشوهاتها الإجتماعية وخزينها النفسي، عبر اخضاعها لعمل المخيلة. وبذا تفوق عقيلة كسارد دربة في تشذيب سلوك الغابة حتى تصبح الحياة محتملة. فمنذ مفتتح الشذرة الأولى سنلاحظ بكل يسر مدى استئناس آلة السرد هنا بتقنية الاغراب التي تتخذ من مشاهدات الطفولة وسيطا لنقل وقائع فضاء السيروي موضوع النص، التي كان لها التأثير الأوفر في أن تبقى الدهشة حاضرة على الدوام. ليظل كل ما هو مؤثر ومثير ومغو وصادم وغريب يفيض على الدوام بقوة من ذاكرة النجع، عبر حضور حميم للإنسان والطبيعة.

وهنا لن أبالغ إذا ما صرحت بأن أحمد يوسف عقيلة يعد الكاتب العربي الأكثر قرابة واحاطة بأسرار الطبيعة؛ وقد أغنى قاموسها بمفردات جديدة، وجسّر أوديتها وجبالها وتلالها، وأنسن كائناتها من طير وحيوان ونبات، كمفاتيح للتعرف على تفاصيل طبائع الأمكنة؛ وتفكيكها من ثم، عبر ثيمات تتألف من ثنائيات واضداد: الحياة والموت، القبح والجمال، الخير والشر، من دون أن يغفل تطويع عديد المحفزات الخليقة بأن تكتسب العلاقة فيما بينها ومعها مفاهيم ومعارف إنسانية يحضر فيها الوجدان بقوة من خلال تلك الخلفيات التي تضفيها شعرية السرد على الواقع والمتخيل.. كجزئين حيين لحقيقة واحدة. ينتصر في معركتها الأنسان لصالح انسانيته؛ عندما يتآخى مع محيطه ليكون صديقا وفيا للبيئة التي يتفاعل معها بحب.. أن مقترحات الحكي لدى أحمد يوسف عقيلة، سواء أكانت في الجراب أو غيره من عناوينه القصصية، تشي دائما باقتدار كبير، يؤهلها لأن تحتل موقعا بارزا، بوصفها علامة بين العلامات الأهم في مشروع السرد العربي. ذلك عندما تبادر القراءة لإنصاف نفسها عبر تكريم مقروئها. ولا سيما أن عقيلة قد وضع في جرابه كنوزا ثمينة يندر مثيلها في سوق المصنّفات الأدبية. فهو لم يكتف بمخزون ذاكرة الطفولة والصبا في تأثيث سيرة النجع، وحسب؛ بل كان لحقيبة ادواته في تقنيات الكتابة عملها غير المسبوق في إضفاء عديد المهارات الذكية على عمارة اللغة. والخصائص الجمالية لبنائها. يأتي من بينها اقتراح إقامة صرحها على نسق من المقاطع القصار بهيئة حكايات أو قصص تضافرت في تكوينها عدة خصائص فنية استأنست بنظام المشهد السينمائي.. يحكمها تنضيد معنوي تخدمه جملة من الاستعارات التي وهبت اللغة حيوات شتى.

أكرر: على الرغم من هذه الأصالة في نسيج الجراب لكننا – وبكل أسف- لم نعطه ذلك الاهتمام المستحق والاحتفاء الذي يليق به. هذا التقصير مبعثه خلل القراءة نفسها. ونعني

ونعني هنا القراءة كجزء من منظومة ثقافية لا تزال حتى يومنا هذا غير مؤهلة لاستقبال السرد الكتابي كمتطلب معرفي وغذاء روحاني لا غني عنه. ولن يكون الأمر مستغربا في مجتمع لا تولي مؤسساته الحد الأدنى من توفير المحفزات الكفيلة بتنمية الحياة الثقافية.