نقد

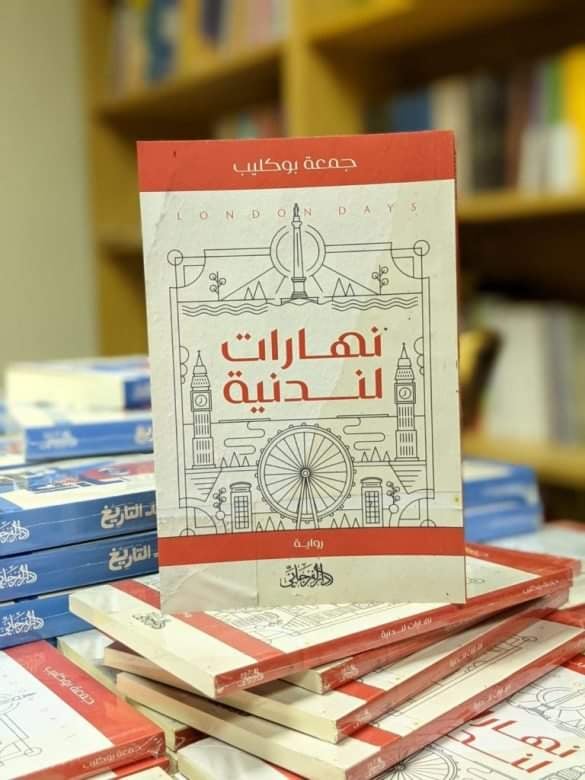

بعد مجموعته القصصية القصيرة الأولى “حكايات من البر الإنكليزي” (2008) ثم مجموعته القصصية القصيرة الثانية “خطوط صغيرة في دفتر الغياب” (2013) وكتاب مقالات “يد التاريخ” (2021) صدر خلال الأشهر الماضية للكاتب الليبي المقيم بلندن جمعة بوكليب عن دار الفرجاني بطرابلس، روايته الأولى “نَهاراتٌ لندنية” في 119 صفحة.

تبدأ الرواية حبكتها بادعاء التفكير في كتابة رواية تتناول جريمة قتل زوجة لزوجها (ص 8)، فكرة مخيفة نرى الحديث عنها يتكرر في أكثر من موضع دون أن تتحقق، في عملية تملّص وهروب فنّي، نراهُ أيضاً في تلاعب وإحجام الراوي عن الخوض في تجربة السجن حتى نهايتها، فيمارس هروباً سردياً من الموضوعين إلى الأمام “أنا أعلم – كما يكتب إلى صديق ما – إنك تتمنى عليّ وتطلب منّي بإلحاح الالتفات إلى تجربة السجن، والتركيز عليها، وتقديمها في عمل روائي يكون بمثابة المُطهّر الذي يخلصني منها نهائياً، وأنا – لا أخفيك سراً – لا أحب تذكر تلك التجربة الأليمة، ولا أزال غير قادر على مواجهتها، لأنها لا تزال تقطر دماً في قلبي وخلايا عقلي، وتتعقبني في أدق تفاصيل حياتي” (ص ص 11 – 12).

ومع أنه يمارس عملية هروب خفيّة ومعقدة ورمزية.. هروب منه إليه، من ليالي لندن إلى نهاراتها، من ذكريات السجن المؤلمة الذي تفتقد فيه أبسط أبجديات الحياة سوى التنفس المحض، وما يجعل هذا التنفس ممكناً من خلال فتات أعد كيفما اتفق وبشكل رديء، ليستمر السجين في التنفس، من أجل مزيد من التألم والعذاب ليس إلا.. ومع هذا التمنّع أو الرفض لكتابة تجربة السجن، إلا أن هناك حالة إضمار وبوح بها، فالسجن حاضر في نسغ الرواية، وإن بشكل معكوس يتبدى في حالتي التعويض والتواصل المستمرتين في سياق أحداثها، وحتى فكرة كتابة رواية عن قتل زوجة لزوجها، هي حالة رمزية لسجن يفتك بمساجينه، التي هي أساساً فكرة ممارسة (الدولة) لعملية الفتك بأبنائها وإقصائهم عن الحياة العامة، وعن أدوارهم الاجتماعية والثقافية وغيرهما، لاسيما إذا كانوا مثقفين وسجناء رأي – فالسجين السياسي – في أدبيات الدولة القمعية وفي قاموس توحشها كائن معطل ومقتول إلى أمد غير معلوم.

لهذا نتلمس تفاصيل تلك الرواية المفترضة وغير المنجزة مبثوثة داخل “نهارات لندنية”، تتبدّى في حركة الراوي التي لا تهدأ، وفي علاقاته بشخوصه. فأصبحت سؤالاً تتوزع إجاباته في كل خطوة من خطاه في نهارات لندن، حتى حكاية سجن الكاتب المريرة تتوسع سردياً ليصبح “الوطن” سجناً كبيراً يضم الملايين، ويصبح عنده مرادفاً للقمع، سواء أكان متبدياً في صورة “جغرافيا” تمارس فوق تضاريسها قسوة مفرطة على أبنائه، يعطل تفكيرهم وقواهم الإنتاجية والإبداعية، أم في شكله التقليدي بأقفاله وزنازينه، الذي ذاق الكاتب مراراته لما يقرب من عشر سنوات “فحينما كنت وآلاف غيري في السجن، كنت أنت وملايين غيرك في سجن أكبر وأسوأ وأكثر عفناً من العفن الذي كنت وغيري نتنفسه صباحاً ومساءً” (ص 12).

كتب

فالسجن، صغيراً كان أم كبيراً، يعكس في الرواية بشكل ما صوراً للهروب منه وتعويض فاقده، والبحث عن هوّية خارجه وخارج ما أفقده في السجين. فبسبب المعاناة فيه تفجّر سؤال البحث عن وطن، لأن الرواية بمجملها من خلال شخوصها، ترصد حالة التمزق التي يعانيها هؤلاء الشخوص. لهذا جاء وصف الراوي للسجن وصفاً دقيقاً، يمثل له حالة تتنافى كلياً مع الإنساني “رائحة عفونة وعرق وحموضة وقهر وقمع وحرمان، جدرانه تصيب قلبك كطعنة، وقذاراته تعشش في عظامك، أبواب حجراته الضيقة والوسخة مصنوعة من حديد بليد، يحيط بك رجال غلاظ يرتدون بدلات رجال الجيش بوجوه مكفهرة، يحملون في أياديهم اليسرى مفاتيح أقفال أبواب حديدية، وفي اليمنى هراوات، خاصراتهم مزنّرة بأحزمة جلدية سميكة وقبيحة، تتدلى منها مسدسات” (ص 57)، الأمر الذي جعل من السجن عنده حالة كابوسية تأخذ بخناقه كل ليلة، لم يشفه ويخلصه منها إلا عملية انبلاج ضوء (الصباح) فتطلع من نافذة غرفته بلندن، عندما شاهد كل هذا الثلج، وهذا البياض الذي تخلص به من كوابيسه ومن ماضيه.. ثلج وبياض لا يعنيان هنا إلا التسامح والتناسي، وفتح صفحة بيضاء مع النفس ومع الحياة (ص 58).

تمارس الرواية عملية تعويضية عما أفقده السجن من حياة السجين، وعما انتزعه “الحرمان” منه، فنجدها زاخرة بالمفتقد فيه، زاخرة بمفردات الحياة والحرية.. وكل شيء محكوم عليه بالمنع بين تلك الجدران الصماء، حتى التدخين كأحد الممنوعات الأساسية فيه نجده حاضراً وبشكل قوي ولافت، فجاءت نقلات الرواية تشعل البهجة وتحقق التواصل مع الآخرين، فكل شيء كان مفتقداً في السجن تسعى الرواية لإحيائه وإبرازه “رؤية النهر في استرخائه المعهود والرتيب دائما تنعش قلبي” (ص 41)، هذه الجملة الصغيرة كانت حلماً من أحلام السجن، وترفاً قد لا يتحقق حتى مجرد التفكير فيه وتصوره، وإن تحقق فهو ليس من أولويات مفتقدات السجين، إلا أن الرواية أحيت هذا الحلم الترف.

ولأنّ للتواصل – الذي هو المفتقد الأكبر في السجن – ظروف وأدوات شتّى يتحقق بها، فإننا نلمس حشداً من أدواته وأفعاله وغاياته، تتبدى في صور كثيرة، فالرواية تعج بالنساء والمقاهي والمطاعم والبارات.. بالكتب والجرائد والمكتبات.. عملية المشي فيها لا تتوقف إلا لتبدأ، زاخرة بالقطارات، الحافلات، اللقاءات، الاجتماعات، المكالمات، كما اهتمام الراوي الملحوظ بهاتفه النقال، والمحافظة عليه، والتأكد من دسه في مكان آمن بجيب سترته الداخلي في كل مرة، ليس لأنه عرضة للسرقة، بل لأنه أداة تعويضية للتواصل الذي كان مفقوداً، تعوض ما فات من صمت مرّ وكآبة وقلة تواصل حرم منه في جميع تمظهراته الكتابية أو التقنية تقريباً، كما يتبدى الاهتمام بهذه الآلة التواصلية حتى في وصفه للآخرين “سيدة سوداء وأنيقة وتتحدث عبر هاتفها النقال” (ص 12).

تطرح الرواية أصعب الأسئلة لهؤلاء الهاربين من السجن، صغيراً كان أم كبيراً، الباحثين عن ملاذ إنساني أفضل، عن وطن جديد يهربون إليه من معاناتهم السابقة وحجم مرارتها، ويتناسب مع أحلامهم، التي توزّعت في النص بشكل خفي

وسلس، ذاب في عفوية السرد، فرسّخت بدأب سؤال الهوّية، بحثاً عن إجابة مناسبة للوطن، لا عن جغرافيا قديمة شرسة، مفرغة من الانساني.

ترى صديقته الجزائرية “حسيبة” أن الوطن لا يكون إلا في الحلم بحياة أفضل وأرقى وأسعد وأبهج، لأنها أدركت منذ دراستها في جامعة كامبردج أن تلك الحياة القديمة في قريتها (العلْمة) هي مجرد محطة من محطات مسافر في رحلة يعرف مسبقاً ألا عودة منها (ص 50) فنراها وهي تنهره بسؤالها “هل تسمّي بلاداً يحكمها قتلة وقوادون ولصوص، وطناً؟”.. هذه الهوّية الجديدة ليس بالضرورة أن تتنكر كلياً للماضي، بل هي تأخذ منه ما يقوي شخصيتها ويساعدها في وضعها وهوّيتها الجديدة.. “ومن يختار العيش في مكان ما – كما تقول – عليه أن يتعلم أبجدياته” (ص 40).

أسئلة تفجّرت من نبع التجارب الإنسانية لتخفف من حيرة السؤال، فتجد متنفساً إنسانياً للكاتب المشتت بين قسوتين؛ قسوة وطن، وقسوة غربة، ومن هنا كان اختياره لشخوص تنز بالألم.. الهاربون من قمع السجون، الفارّون من حروب بلا معنى، المشردون في المنافي الباردة بعواطفهم الحارة.. اختيار للوصول ومعرفة الإجابة عن سؤال الهوية فكل منهم يبحث عن الخلاص، عن الحرية والأمل، وعن تحقيق الذات، لذلك فالنص بقدر ما يبدو بريئاً في شكله السردي، فهو يضمر سؤاله الكبير، سؤال الهوية، ويشرّعه في وجه القارئ دون ضجيج فلسفي.

من هنا جاء اختياره لشخوصه الروائية فيصفهم ويتحدث عنهم.. يستعرض تجارب المطاردين، والمسجونين منهم، والمغرر بهم لقمع الحراك الطلابي في الجامعة.. أولئك الجنود الهاربون من أوطانهم، المقتولون فيه، الذين كانوا مجرد جثث تتحرك داخله بالأوامر.. هم أنفسهم الذين نراهم يعاقبون في (الغرب) أحياناً بجريرة جرائم حاكميهم الخصوم، مع أنه لم يعد عندهم صلة بهم ولا بالوطن القديم، ولم يعد لحيواتهم فيه أيّ معنى حقيقي سوى أنه جغرافيا كانت.. جغرافيا يغلفها بعض الحنين لأيام الطفولة وبعض الصور والتعابير الشعبية التي بقيت إلى حد ما رباطاً يشدهم إلى بقايا تلك الجغرافيا القديمة، فشكلت هذه المفردات فجوة إنسانية في جدار التوحش والاقصاء، تُسرّب ضوءاً إنسانياً في شكل أمثال وتعابير شعبية مفعمة بإيحاءاتها، وبذكريات طفولة وصبا لن يعودا.

كما لم يكن الراوي حاداً في وضع حدود فاصلة بين الحنين والحلم.. الحنين إلى الماضي، والحلم بالمستقبل، فنراه مشدوداً إلى طفولة طرابلسية مرحة، إلى أزقة المدينة القديمة، إلى بيتهم فيها.. مفردات جاء وصفها دقيقاً وحميمياً يشيء بهذا الاهتمام، وتلك الحيرة، حتى المفردات العامية المبثوثة في النص التي ساهمت بحمولتها المعرفية الإيحائية، وجرسها القديم المعلق بالذاكرة الجمعية، جاءت في شكل تعابير وأمثال شعبية صميمة، بقدر ما تعطي للنص بعده المحلي، فإنها تنقذه من هيمنة تفاصيل جغرافيته الشمالية ومن نهارات لندن الباردة إلى دفء الكلام المحلي، فاللهجة الليبية في النص لا تزال طازجة تحمل دلالاتها الصوتية الطرابلسية، وحمولتها النوستالجية .. الدُبّار .. زنقة الحُمّاص (هكذا بالضم) غير ما يقال خارج مدينة طرابلس القديمة بالفتح: الدَّبار .. الحَمّاص، وكأنها تؤكد أصالته، وتربت على طفولة كثيراً ما لثغت بهذه المفردات الطرابلسية القُحة في تلك الأزقة والحواري العتيقة.

للمرأة في النص حضور قوي ومبهج ومشتهٍ وحكيم ومنقذ من الأزمات في صورتها الإيجابية، ناهيك عن الصور السلبية الروتينية عن المرأة، ولعل تلك الصور الإيجابية قد تبدت في معظم هذه الحالات وكانت أكثر وضوحاً في حسيبة الجزائرية صديقة الراوي، الأكثر حضوراً ورسوخاً في النص، والأكثر اختصار لكل صور المرأة الاجتماعية، حتى الحوار والحديث معها كان جريئاً وصادقاً، داعياً إلى الحلم “فالإنسان الذي لا حلم له لا حياة له” (ص 49) حوار تصالحت فيه الثقافات والأفكار والألسن، وتعايشت فيه اللغة بين عربية وإنكليزية في الموقف الواحد.

لغة النص تبدو شهية طليقة دون حمالات تشد إغواء انطلاقتها، متحررة من المحسنات والأصباغ البلاغية، مفرداتها يومية بسيطة وسهلة تندغم في كيانها السردي الحكائي الذي لا يتوقف.. لغة متدفقة لا تهدأ مثل “ساروت ماء” يسكب لغته ومعانيه وروحه دون كلل، لغة ترتدي قيافة الشارع (كاجوال) تتجول مع القارئ دون تكلّف في البحث عن المعاني والأسرار، لغة ليس من شأنها الركون ٍإلى حذلقات الصياغة، إلا أنها في بعض الحالات المعدودة تحاول أن تشعرنا بحنينها إلى ماضي الصور والأخيلة، وأن عفويتها وبساطتها ليست كل ما في الجراب، فتطل علينا في مرات قليلة نفحات أو صور بلاغية عندما يقول مثلاً “كانت مدينة برايتون شجرة وارفة الظلال، تهُسُ أوراقها اليافعة أغصانها في قلبي بسرور وحبور، وكنت كل مساء أتسكع مع فتنة موج بحرها يداً في يدٍ، نجوب الأزقة والشوارع والبارات” (ص 64).. أو في قوله “ما زلتُ أرعى ما تبقى في قلبي المسنّ من أحلام” (ص 7).. إلا أن هذه اللمسات البلاغية التقليدية هي لمسات نادرة، كشيخ يستعرض بعضاً ممّا تبقى من فتوته البلاغية، في جمع من فتيان اللغة.

يستخدم الراوي في نهاية كل فصل لازمة مكثفة لا تزيد عن كلمتين عادة، تتغير مع تغير موضوع الفصل وتفاصيل السرد، وكأنه يقدم بها استخلاصاً أو يضعها قفلة فنية للفصل. والواضح أن الكاتب أجهد قلمه وفكره في سبيل بلورتها وتكثيفها بعد انتهائه من كتابة النص في مجمله. وهي وإن بدت في بعض الحالات متناسقة ومنسجمة مع القفلة ومع طبيعة ما يدور في المقطع وتعطي لمسة لطيفة، إلا أن إصراره على وضعها في نهاية كل فصل أشعرتني بأنه أفقدها بساطة دائرة العفوية ورمى بها في مقاصد الافتعال، وجعل منها تكراراً أفقد النصّ بعض عفوية انسكابه وتلقائيته.

ومع هذا فلا بد في هذه العجالة من ذكر أن الكاتب حقق إنجازاً لغويا ًتمثل في إحيائه وغرسه لجمع نَهَار على “نَهَارات” غير المستخدم لا قديماً ولا حديثا، ورُغماً عما قاله “إسماعيل بن حمّاد الجوهري” صاحب معجم “الصِحاح” المتوفى عام 1003م وغيره من المعجميين القدامى والمحدثين بحصر جمع نهار في “نُهُر وأنهُر” فقط، مع أن الجمع الجديد غير المدوّن في معجم

الصحاح جاء عنواناً للرواية على صيغة جمع مؤنث سالم المعهودة، مما أضفى على الكلمة لمسة أنثوية يعوّل عليها وتليق بالنهار ومباهجه في هذا العصر.

فبعد أن كان النهار قديماً في زمن الجوهري وقتاً للكد المُر والعمل المضني والبحث عن لقمة العيش بأشكال بدائية شاقة، لذا لم يستخدم القدامى جمع “نهارات” لهذا السبب، ولأن المحيط الذي جمعت في إطاره الكلمة لم يكن يستخدم غير الجمعين المذكورين، ثم تبعهم في ذلك المحدثون، إلا أنه على المستوى العامي في ليبيا – بلد الكاتب مثلاً – تستخدم “نهارات” بكل أريحية، فهي الجمع الوحيد فيها لكلمة “نهار”، الأمر الذي دفع الكاتب لالتقاطه مثلما يلتقط الحجر الكريم المُداس تحت أقدام النسيان، فأحياه ووضعه في الواجهة، وحقق بهذا الالتقاط الذكي دفعة لغوية جديدة للكلمة وجمعها، وإن بدت غير ذات شأن لغير المعجمي المهتم بتراكم مفردات اللغة وتطور المعجم.

وحري بالجوهري (كرمز معجمي) أن يقوم من مثواه ليضيف هذا الجمع الجميل في صحاحه، متقدماً تلك الجموع ذات الصبغة الكادحة، فالقواميس والمعاجم ليست للاحتكام اللغوي على إطلاقه، بل هي في الأساس لجمع اللغة عصراً بعصر، فالحياة واللغة تتغيران وتتطوران وتأخذان سماتهما ودلالات معانيهما ومفرداتهما وجموعهما من الواقع والحراك الاجتماعي والثقافي، وهذا يذكرنا بمحاولة الجوهري نفسه للطيران بجناحين من خشب – التي نسبت خطأ شائعاً إلى عباس بن فرناس – محاولة دقت فيها عنقه، فحرِي به (كرمز) القيام ليرى أن تلك المفردات والمحاولات القديمة سواء في اللغة أو في الطيران قد تغيرت مفرداتها وتصوراتها، وخرجت من قمقمها المعرفي والتجريبي، وأن الأفق والمعجم يعجان حالياً بالطائرات النفاثة والنهارات الجميلة.

أخيراً فإن النص بمجمله هو نص مفتوح، رغم تلك السمة المدوّنة على غلافه بأنه “رواية”، ربما لاعتبارات توثيقية. فهو في الحقيقة نصّ مفتوح على أكثر من تأويل وجنس أدبي. فمن جهة هو رواية حديثة مكتملة الأركان. وهو أيضاً ذكريات سيروية ومقاطع من سيرة ذاتية. وهو قصص قصيرة، أو حكايات واقعية إن أردت، وكذلك هو نصوص أدبية.. هذا الانفتاح الواسع على أكثر من جنس كتابي تحقق من خلال قدرة الكاتب على السباحة السردية الماهرة في أكثر من بحر بشكل سهل وعادل ومتناسق، يرضي بنية كل الأجناس المذكورة، وتحمل كل ذلك لغة قادرة على التنوع والعطاء.

الخلاصة إنه عمل أدبي يسكب متعته، ويوقظ فينا فضولاً لمتابعة التفاصيل، والراوي لا يبخل بالتفاصيل التي أثثت الفضاء الروائي بشكل سلس، وصنعت لوحة أدبية ثرية، قفزت بالسرد الليبي خطوة واسعة وأنيقة وعصرية، إن على مستوى التكنيك، أو على اللغة البسيطة المدهشة، أو على الفكرة العميقة التي تذوب كالسكر في خلايا النص.